еҶ·з©әж°”еҪұе“Қжөҷжұҹж°”жё©йӘӨйҷҚиҮідёүеҚҒдәҢеәҰеҚҒдёҖж—Ҙй«ҳжё©ејәеҠҝеӣһеҪ’дјҙйӣ·йӣЁжқҘиўӯ

ж‘ҳиҰҒпјҡиҝ‘ж—ҘпјҢжөҷжұҹең°еҢәе…Ҳз»ҸеҺҶдёҖиӮЎеҶ·з©әж°”зҡ„зӘҒиўӯпјҢдҪҝеҫ—еҺҹжң¬й—·зғӯзҡ„ж°”жё©йӘӨ然дёӢйҷҚиҮідёүеҚҒдәҢеәҰе·ҰеҸіпјҢеёҰжқҘдәҶйҳөйҳөеҮүж„ҸдёҺдёҚйҖӮеә”пјӣ然иҖҢпјҢеӣһиҝҮеӨҙжқҘпјҢеҚҒдёҖж—ҘдёҖиӮЎејәеҠҝй«ҳжё©еҚ·еңҹйҮҚжқҘпјҢж°”жё©еҶҚж¬Ўж”ҖеҚҮиҮій«ҳдҪҚпјҢ并дјҙйҡҸзқҖйӣ·йӣЁеӨ©ж°”зҡ„зҢӣзғҲеҶІеҮ»гҖӮжң¬ж–Үе°Ҷд»ҺеӣӣдёӘж–№йқўиҜҰз»Ҷи§ЈиҜ»жӯӨж¬Ўж°”жё©жіўеҠЁпјҡдёҖжҳҜеҶ·з©әж°”жқҘиўӯеҜ№ж°”жё©дёҺиҲ’йҖӮеәҰзҡ„еҪұе“ҚпјӣдәҢжҳҜй«ҳжё©еӣһеҪ’зҡ„жҲҗеӣ дёҺзү№зӮ№пјӣдёүжҳҜйӣ·йӣЁеӨ©ж°”зҡ„дәӨдә’дҪңз”ЁдёҺйЈҺйҷ©пјӣеӣӣжҳҜжӯӨиҪ®дәӨжӣҝж°”иұЎеҜ№е…¬дј—з”ҹжҙ»гҖҒеҒҘеә·гҖҒеҶңдёҡзӯүж–№йқўзҡ„з»јеҗҲеҪұе“ҚгҖӮйҖҡиҝҮеұӮеұӮеү–жһҗпјҢеҗ„иҰҒзҙ зӣёдә’дҪңз”ЁгҖҒеүҚеӣ еҗҺжһңдёҖдёҖе‘ҲзҺ°пјҢжңҖеҗҺеңЁжҖ»з»“дёӯеӣһйЎҫж•ҙиҪ®иҝҮзЁӢдёҺеә”еҜ№еҗҜзӨәпјҢд»Ҙжңҹдёәе…¬дј—еңЁжһҒз«ҜеӨ©ж°”дәӨжӣҝдёӯжҸҗдҫӣжӣҙжё…жҷ°зҡ„и®ӨиҜҶдёҺеә”еҜ№ж–№еҗ‘гҖӮ

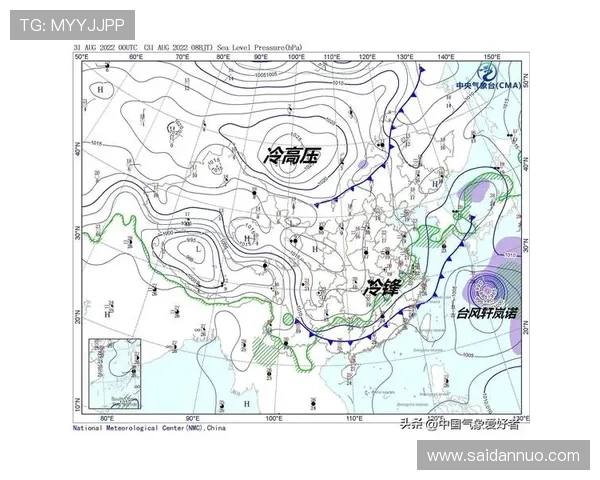

1гҖҒеҶ·з©әж°”зӘҒиўӯйҷҚжё©еҪұе“Қ

еҪ“еҶ·з©әж°”еҚ—дёӢиҮіжөҷжұҹж—¶пјҢйҰ–е…ҲеёҰжқҘзҡ„жҳҜжҳҺжҳҫзҡ„ж°”жё©дёӢж»‘гҖӮеҺҹжң¬иҝһз»ӯеӨҡж—Ҙзҡ„й«ҳжё©е’Ңй—·зғӯд»ҝдҪӣдёҖеӨңд№Ӣй—ҙиў«жү“ж–ӯпјҢж°”жё©еңЁзҹӯж—¶й—ҙеҶ…иҝ…йҖҹдёӢйҷҚиҮідёүеҚҒдәҢеәҰе·ҰеҸігҖӮиҝҷз§ҚйӘӨйҷҚеңЁжІҝжө·еҸҠеҶ…йҷҶеқҮжңүдҪ“зҺ°пјҢжҳјеӨңжё©е·®иў«жӢүеӨ§пјҢдәә们еҫҲеҝ«е°ұиғҪж„ҹеҸ—еҲ°жҳҺжҳҫзҡ„еҜ’ж„ҸдёҺеҮүзҲҪж„ҹдәӨжқӮзҡ„еӨ©ж°”гҖӮ

е…¶ж¬ЎпјҢж№ҝеәҰдёҺдҪ“ж„ҹеҸҳеҢ–жҳҫи‘—гҖӮеҶ·з©әж°”йҖҡеёёдјҙйҡҸзқҖе№ІеҶ·жҲ–еҒҸеҮүз©әж°”зҡ„иҫ“е…ҘпјҢж№ҝеәҰдёӢйҷҚпјҢдҪ“ж„ҹжё©еәҰжү“жҠҳгҖӮе°Ҫз®ЎдёүеҚҒдәҢеәҰеңЁдј з»ҹж„Ҹд№үдёҠд»ҚеұһдәҺеӨҸеӯЈй«ҳжё©еҢәй—ҙпјҢдҪҶеңЁиҝҷз§ҚеҶ·з©әж°”еҪұе“ҚдёӢпјҢдәә们еҸҚиҖҢж„ҹи§үжё©еәҰвҖңжӣҙдҪҺвҖқвҖ”вҖ”еҚіжүҖи°“вҖңеҶ·иҖҢдёҚзғӯвҖқзҡ„еҘҮеҰҷж„ҹи§үеҮәзҺ°гҖӮ

еҶҚж¬ЎпјҢж°”жөҒи°ғж•ҙдёҺеұҖең°йЈҺеҗ‘еҸҳеҢ–д№ҹеҪұе“Қж„ҹеҸ—гҖӮйҡҸзқҖеҶ·з©әж°”жҺЁиҝӣпјҢең°йқўж°”еҺӢеңәе’ҢйЈҺеңәйҮҚжһ„пјҢеёёжңүеҒҸеҢ—жҲ–еҒҸиҘҝеҢ—йЈҺеёҰжқҘжӣҙеҮүзҡ„е№Із©әж°”гҖӮиҝҷз§ҚйЈҺеҗ‘дёҠзҡ„иҪ¬жҚўеҠ йҖҹдәҶзғӯз©әж°”зҡ„й©ұиө¶пјҢдҪҝеҫ—йҷҚжё©иҝҮзЁӢжӣҙеҠ вҖңе№Іи„ҶеҲ©иҗҪвҖқгҖӮйЈҺеҠІж—¶пјҢеҮүж„Ҹиў«иҝӣдёҖжӯҘж”ҫеӨ§гҖӮ

2гҖҒй«ҳжё©ејәеҠҝеӣһеҪ’д№Ӣеӣ

еңЁеҶ·з©әж°”йҖҖеҚҙд№ӢеҗҺпјҢзғӯеёҰдҪҺеҺӢжҲ–еүҜзғӯеёҰй«ҳеҺӢеҠҝеҠӣд№ҳиҷҡиҖҢе…ҘпјҢйҮҚж–°жҺҢжҺ§жөҷжұҹдёҠз©әгҖӮиҝҷдәӣй«ҳеҺӢзі»з»ҹеёҰжқҘејәзғҲзҡ„дёӢжІүж°”жөҒпјҢдҪҝеҫ—з©әж°”зЁіе®ҡгҖҒиҫҗе°„еҠ еү§пјҢй«ҳжё©еҫ—д»Ҙиҝ…йҖҹйҮҚиҝ”гҖӮең°йқўиў«ејәзғҲж—Ҙз…§зӣҙе°„пјҢеҠ д№Ӣй«ҳеҺӢдҪ“зі»вҖңй”ҒдҪҸвҖқзғӯйҮҸпјҢдҪҝеҫ—жё©еәҰзҹӯжңҹеҶ…иҝ…йҖҹдёҠеҚҮгҖӮ

дёҺжӯӨеҗҢж—¶пјҢеӨӘе№іжҙӢжҲ–еҚ—жө·жҡ–ж№ҝж°”жөҒдёҚж–ӯиҫ“йҖҒпјҢдҪҝеҫ—ж°ҙжұҪжқЎд»¶е……иЈ•гҖӮжҡ–ж№ҝж°”еӣўе…ҘдҫөеҗҺпјҢж°ҙжұҪеңЁй«ҳеҺӢиҫ№зјҳжҲ–ејұж§ҪеҪұе“ҚдёӢе®№жҳ“иҒҡйӣҶпјҢдёҚд»…жҸҗдҫӣдәҶй«ҳж№ҝеәҰиғҢеҗҺзҡ„зғӯеҠӣеҹәзЎҖпјҢд№ҹдёәеұҖең°йӣ·йӣЁзҡ„еҪўжҲҗеҲӣйҖ жқЎд»¶гҖӮй«ҳжё©еӣһеҪ’еҫҖеҫҖдјҙйҡҸзқҖжҪ®ж№ҝй—·зғӯзҡ„ж°”иұЎзү№еҫҒгҖӮ

жӯӨеӨ–пјҢең°йқўеҸҚз…§зҺҮгҖҒеҹҺеёӮзғӯеІӣж•Ҳеә”д№ҹеңЁжӯӨж¬Ўй«ҳжё©еӣһеҪ’дёӯиө·еҲ°дәҶж”ҫеӨ§еҷЁзҡ„дҪңз”ЁгҖӮеҹҺеёӮж°ҙжіҘең°йқўеҗёзғӯйҮҠж”ҫиҫғж…ўпјҢеӨңй—ҙж•ЈзғӯеҮҸзј“пјҢзғӯйҮҸз§ҜзҙҜдҪҝеҫ—еӨңй—ҙжё©еәҰеұ…й«ҳдёҚдёӢпјҢдёәзҷҪеӨ©ж°”жё©жҢҒз»ӯжӢ”й«ҳжҸҗдҫӣдәҶвҖңзғӯеә“вҖқеҹәзЎҖгҖӮ

еңЁй«ҳжё©еӣһеҪ’йҳ¶ж®өпјҢз©әж°”дёҚзЁіе®ҡжҖ§еўһејәгҖӮең°иЎЁеҠ зғӯејәзғҲпјҢдёҠеҚҮж°”жөҒж—әзӣӣпјҢеҪўжҲҗеҜ№жөҒдә‘еӣўжҲҗдёәеҸҜиғҪгҖӮеұҖең°зҡ„泛亚电竞官网еҜ№жөҒдә‘зі»дёҖж—ҰеҸ‘еұ•пјҢе°ұеҸҜиғҪеј•еҸ‘йӣ·йӣЁиҝҮзЁӢгҖӮйҖҡеёёиҝҷз§Қй«ҳжё©еҠ ж№ҝпјӢеҜ№жөҒеўһејәзҡ„з»„еҗҲпјҢжҳҜеӨҸеӯЈйӣ·йӣЁйў‘еҸ‘зҡ„е…ёеһӢвҖңйӣ·еҢәвҖқжқЎд»¶гҖӮ

йӣ·йӣЁиҝҮзЁӢеёёдјҙжңүејәйҷҚж°ҙгҖҒзҹӯж—¶еӨ§йӣЁгҖҒеұҖең°жҡҙйӣЁзӯүзҺ°иұЎгҖӮй«ҳжё©йҮҠж”ҫеҮәзҡ„ж°ҙжұҪиў«иҝ…йҖҹеҮқз»“гҖҒйҮҠж”ҫжҪңзғӯпјҢеҪўжҲҗејәеҜ№жөҒдә‘еӣўгҖӮеұҖйғЁең°еҢәеҸҜиғҪйҒӯйҒҮзҹӯж—¶ејәйҷҚж°ҙпјҢдҪҝеҫ—жё©еәҰзҹӯжҡӮдёӢйҷҚпјҢеҗҢж—¶дјҙйҡҸйӣ·з”өгҖҒејәйЈҺгҖҒеҶ°йӣ№зӯүжһҒз«ҜеӨ©ж°”гҖӮ

йӣ·йӣЁеҜ№ж°”жё©зҡ„еҸҚйҰҲжҳҫи‘—гҖӮеңЁйӣ·йӣЁиҝҮзЁӢеҸҠе…¶з»“жқҹд№ӢеҗҺпјҢеёёеҮәзҺ°зҹӯжҡӮзҡ„вҖңйҷҚжё©ж•Ҳеә”вҖқвҖ”вҖ”еұҖең°жё©еәҰиў«йӘӨ然жӢүдҪҺгҖӮ然еҗҺпјҢйҡҸзқҖйӣЁеҗҺз©әж°”йҮҚж–°зЁіе®ҡпјҢзғӯйҮҸйҮҚеӣһдё»еҜјпјҢж°”жё©еҸҜиғҪеҶҚж¬ЎеӣһеҚҮгҖӮиҝҷз§ҚжӢүй”ҜејҸзҡ„жё©еәҰиө·дјҸпјҢдҪҝеҫ—ж„ҹеҸ—жӣҙеҠ еү§зғҲгҖӮ

4гҖҒжіўеҠЁж•Ҳеә”еҸҠзӨҫдјҡеҪұе“Қ

йҰ–е…ҲпјҢеҜ№е…¬дј—еҒҘеә·зҡ„еҪұе“ҚдёҚеҸҜе°Ҹ觑гҖӮиҝҷз§ҚеҶ·жҡ–дәӨжӣҝгҖҒжё©е·®еӨ§гҖҒж№ҝеәҰеҸҳеҢ–еү§зғҲзҡ„еӨ©ж°”пјҢе®№жҳ“иҜұеҸ‘е‘јеҗёйҒ“з–ҫз—…гҖҒе“®е–ҳгҖҒеҝғи„‘иЎҖз®Ўеә”жҝҖпјҢд»ҘеҸҠеӨҙз—ӣгҖҒеӨұзң зӯүдёҚйҖӮгҖӮзү№еҲ«жҳҜеҜ№иҖҒдәәгҖҒе„ҝз«ҘгҖҒдҪ“ејұиҖ…иҖҢиЁҖпјҢе…¶йҖӮеә”иғҪеҠӣиҫғдҪҺпјҢжӣҙе®№жҳ“еҸ—еҲ°еҶІеҮ»гҖӮ

е…¶ж¬ЎпјҢеҜ№ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»дёҺеҮәиЎҢйҖ жҲҗе№Іжү°гҖӮй«ҳжё©ж—¶дәә们е°ҪйҮҸйҒҝе…ҚжҲ·еӨ–пјҢй«ҳжё©еӣһеҪ’еҸҲдјҙйӣ·йӣЁпјҢжӣҙз»ҷдәӨйҖҡеҮәиЎҢеёҰжқҘйҡҗжӮЈгҖӮжҡҙйӣЁеҸҜиғҪеҜјиҮҙи·Ҝйқўз§Ҝж°ҙгҖҒдәӨйҖҡ延иҜҜгҖҒиғҪи§ҒеәҰдёӢйҷҚпјҢеҠ дёҠйӣ·з”өйЈҺйҷ©пјҢдҪҝеҫ—е…¬дј—еҮәиЎҢйңҖи°Ёж…Һе®үжҺ’гҖӮ

еҶҚж¬ЎпјҢеҜ№еҶңдёҡз”ҹдә§гҖҒеӣӯиүәгҖҒж°ҙжһңе’Ң蔬иҸңжҲҗй•ҝйҳ¶ж®өд№ҹе…·жңүйҮҚеӨ§еҪұе“ҚгҖӮеҶ·з©әж°”зӘҒиўӯеҸҜиғҪжҚҹдјӨй«ҳжё©иҖҗеҸ—жҖ§е·®зҡ„дҪңзү©пјҢй«ҳжё©еҒҸжҢҒз»ӯеҸҲдјҡеҠ еү§ж°ҙеҲҶи’ёеҸ‘гҖҒеҠ йҮҚе№Іж—ұеҺӢеҠӣпјӣйӣ·йӣЁиҷҪиғҪзј“и§Је№Іж—ұпјҢдҪҶиӢҘйҷҚж°ҙиҝҮзҢӣеҸҲеҸҜиғҪйҖ жҲҗж¶қе®ігҖҒеҖ’дјҸгҖҒжһңе®һиЈӮиЈӮзӯүдјӨе®ігҖӮ

жңҖеҗҺпјҢеҜ№иғҪжәҗдёҺе…¬е…ұеҹәзЎҖи®ҫж–Ҫд№ҹжҳҜиҖғйӘҢгҖӮеңЁй«ҳжё©еӣһеҪ’ж—¶жңҹпјҢз©әи°ғз”Ёз”өжҝҖеўһпјҢз”өзҪ‘иҙҹиҚ·дёҠеҚҮпјӣйӣ·йӣЁеҸҜиғҪеј•еҸ‘йҳ¶ж®өжҖ§дҫӣз”өдёӯж–ӯгҖҒйҖҡдҝЎдёӯж–ӯгҖҒеҹҺеёӮеҶ…ж¶қзӯүй—®йўҳпјҢз»ҷзӨҫдјҡиҝҗиЎҢеёҰжқҘеӨҡйҮҚеҺӢеҠӣгҖӮ

жҖ»з»“пјҡ

з»ји§ӮжӯӨж¬ЎеҶ·з©әж°”еҪұе“ҚдёӢзҡ„йӘӨйҷҚиҮідёүеҚҒдәҢеәҰпјҢд»ҘеҸҠйҡҸеҗҺеҚҒдёҖж—Ҙй«ҳжё©ејәеҠҝеӣһеҪ’并дјҙйҡҸйӣ·йӣЁиўӯеҮ»пјҢжҳҜеӨ§ж°”зі»з»ҹгҖҒең°йқўжқЎд»¶гҖҒж°ҙжұҪиҫ“йҖҒдёҺеұҖең°еҜ№жөҒзӣёдә’дҪңз”Ёзҡ„е…ёеһӢжЎҲдҫӢгҖӮеҶ·з©әж°”зҡ„зҹӯжҡӮеҚ—дёӢжҸҗдҫӣдәҶеҲқжӯҘвҖңеҲҮж–ӯвҖқзғӯжәҗзҡ„и§ҰеҸ‘жқЎд»¶пјӣй«ҳеҺӢдёҺжҡ–ж№ҝж°”жөҒиҝ…йҖҹжҺҘжӣҝпјҢдҪҝеҫ—й«ҳжё©йҮҚеӣһпјӣйӣ·йӣЁеҲҷеңЁеҜ№жөҒжқЎд»¶жҲҗзҶҹж—¶еҠ д»ҘзҲҶеҸ‘пјҢеҜ№ж°”жё©дә§з”ҹзҹӯжҡӮжҠ‘еҲ¶дҪҶ并дёҚи¶ід»ҘжүӯиҪ¬й«ҳжё©и¶ӢеҠҝгҖӮ

д»ҺеҒҘеә·гҖҒеҶңдёҡгҖҒдәӨйҖҡгҖҒеҹәзЎҖи®ҫж–Ҫзӯүи§’еәҰзңӢпјҢжӯӨиҪ®ж°”иұЎжіўеҠЁеҜ№зӨҫдјҡз”ҹжҙ»еҪұе“Қж·ұиҝңгҖӮжңӘжқҘйқўеҜ№зұ»дјјдәӨжӣҝејәзғҲзҡ„еӨ©ж°”жҖҒеҠҝпјҢе…¬дј—еә”еҠ ејәеӨ©ж°”йў„иӯҰж„ҸиҜҶпјҢеҗҲзҗҶе®үжҺ’дҪңжҒҜдёҺеҮәиЎҢпјҢеҶңдёҡеә”йҮҮеҸ–и°ғиҠӮжҺӘж–ҪпјҢж”ҝеәңдёҺзӣёе…ійғЁй—ЁиҰҒејәеҢ–еҹәзЎҖи®ҫж–ҪйҖӮеә”иғҪеҠӣе’Ңеә”жҖҘе“Қеә”гҖӮе”ҜжңүеҰӮжӯӨпјҢж–№еҸҜеңЁеӨ©ж°”йЈҺдә‘еҸҳе№»дёӯз«ӢдәҺдёҚиҙҘд№Ӣең°гҖӮ